ネットワークの仕組み

目次

- ネットワークの仕組み

- コメント

OSIモデル

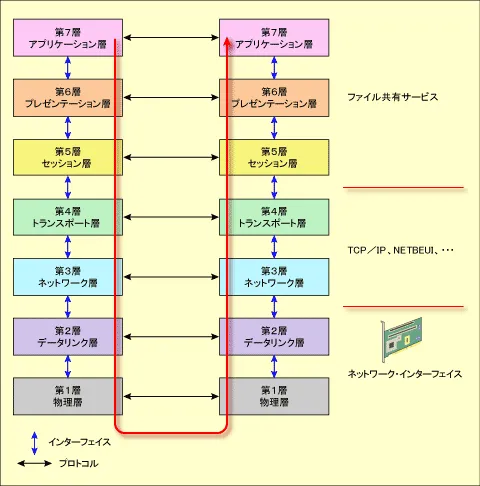

まずOSIモデル。これの解説は@ITのOSI参照モデルがわかりやすい。図もそこから引用した。

OSI参照モデルは、ネットワーク通信を7つの階層に分けて捉える考え方です。通信は同一階層間(左右方向)ではプロトコルを使って行われ、上下階層間ではインターフェース(例:ドライバ)を通じてやり取りが行われます。

1. アプリケーション層(第7層)

- ユーザーが直接操作する通信アプリケーションの層。

- HTTP(Web)、FTP(ファイル転送)などがここに属します。

- この層のデータは下の階層に渡る際に「ヘッダ」が追加され、通信の「荷物」となって送信されます。

2. トランスポート層(第4層)

- アプリケーション層から受け取ったデータは小さなパケットに分割され、TCPやUDPのヘッダが付加されます。

- ここで登場するのがポート番号(0~65535)です。たとえばHTTPはポート80番、1~1023はウェルノウンポート(既知の用途に予約された番号)と呼ばれます。

- ファイアウォールでは、不要なポートを閉じ、必要なポートだけを開くことでセキュリティを保ちます。

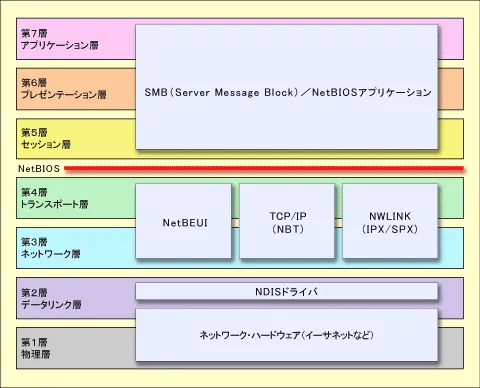

- この層ではTCP/UDP以外にも、かつて使われていたNetBEUI(NetBIOS Extended User Interface)やIPX/SPXなどのプロトコルも存在していました。ただし、NetBEUIはルーターを超えた通信ができません。

※なお、NetBIOSはアプリケーションとトランスポート層の間のAPI(インターフェース)として使われ、例えばTCPや UDP を通して通信します。

3. ネットワーク層(第3層)

- データにIPアドレス(送信元・送信先)の情報が付加されます。

- パケットがネットワークを通じて目的地まで届けられる仕組みを提供します。

- この「ネットワーク層」と「トランスポート層」をまとめてTCP/IPと呼ぶことが多いです。

4. データリンク層(第2層)

- NDIS(Network Driver Interface Specification)というインターフェースがここに属し、上位のプロトコル(TCP/IPやNetBEUI)と下位のハードウェア(NIC)をつなぎます。

- NIC(Network Interface Card)は、LANケーブルを接続する物理部品で、多くはイーサネット規格に準拠しています。

- NICには一意のMACアドレスが割り当てられており、これはイーサネット内でノード(機器)を識別するために使われます。

- この層には、PPP(Point-to-Point Protocol)、イーサネット、PPPoEなどのプロトコルが属します。

5. 物理層(第1層)

- 実際の物理的な接続手段を扱います。

- LANケーブル、電話線、モデム、ルーターなどのハードウェアがこの層に該当します。

- 電気信号や光信号など、ビット列を物理的に送受信する役割を担います。

PPP、PPPoE、イーサネットの違い

基本的な違い

- イーサネットは、LANなどで使われる通信方式で、認証機能を持たないのが特徴です。IEEEによって標準化されており、データの送受信に特化しています。

- PPP(Point-to-Point Protocol)は、元々電話回線を使ったダイヤルアップ接続で利用されていたプロトコルで、ユーザー認証・暗号化・圧縮などの機能を備えています。

- しかし、PPPはイーサネットと直接共存できないため、イーサネット上でPPPの機能を使いたいというニーズから生まれたのが…PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)です。これはその名の通り、「イーサネット上でPPPの認証機能などを使えるようにしたプロトコル」です。

利用シーンの違い

- フレッツ光などのサービスでは、認証(IDとパスワード)を必要とするため、ルーターがPPPoE接続モードで動作し、ユーザー情報を使ってプロバイダと接続・認証を行います。

- 一方、CATVインターネットのようなサービスでは、認証が不要なことが多く、回線はあらかじめ外部と分離された閉じたネットワーク(イントラネット的)になっているため、ローカルルータモード(IPを中継するだけ)での接続になります。CATV回線は基本的にイーサネットで構成されており、ユーザー認証の仕組みは使われないことが多いため、接続設定にIDやパスワードは不要です。

ルーターのモード設定(PPPoEモード vs ローカルルータモード)

多くのルーターやTA(ターミナルアダプタ)では、以下のようにモードを切り替えることができます

- PPPoEモード・・・PPPによる認証機能付き。プロバイダとのID/PASS認証が必要。フレッツなど

- ローカルルータモード・・・認証なし。ルーターがIPを中継し、複数端末の接続を管理。CATVなど

ローカルルータモードやイーサネット接続環境では、イントラネット(社内LAN)や家庭内LANの構築が可能です。外部との通信を行わなくても、LAN内でファイル共有やプリンタ共有、ローカルサーバの運用ができます。

回線について

インターネットの回線にはADSL(上り下り非対称なxDSL)とか光とかISDNとかダイヤルアップとかCATVがある。

アナログは波、糸電話で、デジタルは0と1のデータ。

ダイヤルアップは電話線(銅線=メタルケーブル)を使用して通話とインターネットを行うが、両方同じ帯域を使うから電話してるときにインターネットはできない。アナログ回線である。

ISDNはダイヤルアップと同じ銅線を使うけど、デジタル回線である。制御用のDチャネル、通信用の2本のBチャネル(64kbps)からなる回線で、Bチャネルが2本あるから電話とネットを両方同時にこなせるし、電話を2つつなげる。デジタルだから外部干渉もおきにくい。

ADSLはダイヤルアップと同じ銅線のアナログ回線である。通話に使わない帯域を使用して通信を行う技術で、通話の帯域とネットの帯域をスプリッタを使って分けて使用している。

ADSLとISDNは互いに干渉しやすい。

まず、大前提として、家庭用の電話線はその家庭専用の一本の銅線(or光ファイバー)であり、1本の銅線をいろんな家庭で共同しているということはない。銅線は電柱から地中へ行きNTTへ。

で、この銅線をアナログ回線(ダイヤル、ADSL)で使うか、デジタル回線(ISDN)で使うかは特に難しい工事必要なく切り替えることができる。

光とかケーブル回線は上記とは別物です。

ネットワーク機器と通信方式

1. 通信の基本と信号の変換

- PCはデジタル信号(0と1)で通信します。

- 電話はアナログ信号を使用します。

- 通信回線の種類に応じて、デジタルとアナログ、あるいは光信号との変換を行う必要があり、それを担うのが以下の装置です。

2. 各機器の役割と特徴

| 機器名 | 回線種別 | 主な役割 |

|---|---|---|

| モデム | ADSL(アナログ回線) | アナログとデジタル信号の相互変換(Modulate/Demodulate) |

| TA(ターミナルアダプタ) | ISDN(デジタル回線) | デジタル信号を電話用のアナログとネット用のデジタルに分離 |

| ONU(光回線終端装置) | 光ファイバー | 光信号をデジタル信号に変換(+TA機能が内蔵されることもある) |

| ルーター | LAN/インターネット | IP変換(NAT/DHCP)、複数端末の同時接続管理、ネットワーク分離など |

3. ルーターとNATの種類

IPマスカレードとは?

- NAT(Network Address Translation)の一種

- グローバルIPをプライベートIPに変換することで、インターネットと家庭内ネットワークを橋渡しする仕組み。

静的IPマスカレード(1:1変換)

- 1つのグローバルIPに対して1つのプライベートIPを固定的に割り当てる。

- 通常、モデムやONUのルーター機能がこれに近い動作をします。

- 複数の端末が接続されても、ルーター機能が限定的なため、柔軟なIP変換ができません。

動的IPマスカレード(1:N変換)

- 一つのグローバルIPで複数のプライベートIPを同時に外部通信可能にする。

- 家庭用ルーター(例:バッファローやNEC製)はこれを実現し、複数端末の同時インターネット接続を可能にします。

4. モデム/ONUのルーターモード vs アダプタモード

ルーターモードとは?

- 機器がNATやDHCPの機能を持ち、ローカルネットワークを構成できる状態。

- ルーターモードを使えば、プライベートIPが各端末に割り振られます。

アダプタモードとは?

- 機器がNAT/DHCP機能を持たず、単なる信号変換装置(モデムやONU)として動作します。

- ハブのような役割に近く、接続された端末にプライベートIPを自動で割り振ることはできません。

- 別にルーターを接続しないと複数端末を接続できない構成になります。

5. IPアドレスとサブネットマスクの基礎

IPアドレスの種類

- グローバルIP:インターネットで一意に識別されるアドレス。

- プライベートIP:家庭や社内LANで使うアドレス(例:192.168.x.x)

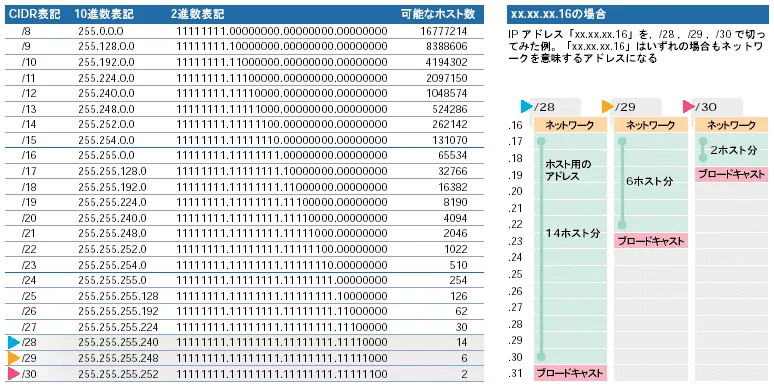

サブネットマスクとは?

- IPアドレスのどの部分が「ネットワークアドレス」で、どの部分が「ホストアドレス」かを定義するビットマスク。

- 255.255.255.0 → 254台のホスト(192.168.0.1?192.168.0.254)

- 255.255.255.240 → 16個のアドレス → 実質14台(ブロードキャスト+ネットワーク除く)

クラスごとのデフォルトマスク

| クラス | アドレス範囲 | サブネットマスク |

|---|---|---|

| A | 0.0.0.0~127.255.255.255 | 255.0.0.0 |

| B | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 255.255.0.0 |

| C | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 255.255.255.0 |

家庭用ネットワーク構成の流れ

- ONU(光信号→デジタル) →(ルーターモードON) →NATでグローバルIP → プライベートIP(192.168.x.x) →各端末にDHCPでIP割当、同時接続可能

- モデムやONUがアダプタモードの場合、別途ルーターを用意してNAT/DHCPを担わせる必要があります。

- ルーターモードで動作させれば、単体でNATやIP割当が可能です。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>